Rappels des causes de la guerre

Rappels des causes de la guerre

En 1870, l'Allemagne est composée d'un grand

nombre d'Etats. En 1815, au congrès de Vienne, une "Confédération germanique" avait été créée

dans les limites de l'ex-Saint-Empire romain germanique, dont l’empereur d’Autriche assumait la présidence.

Toutefois, la Prusse, confiante en sa puissance militaire, conteste la prééminence autrichienne,

et souhate réunifier les Etats Allemands (sans l'Autriche) sous son autorité.

En 1866, après avoir acheté la non-intervention de Napoléon III en

lui promettant la Belgique ou le canton de Genêve, la Prusse entre en conflit avec l'Autriche.

Suite à sa défaite à Sadowa, l'Empire autrichien perd sa suprématie sur l'espace germanique

et doit abandonner ses droits sur les États allemands au profit de la Prusse.

Bismarck crée la "Confédération de l'Allemagne du Nord" ; il conserve l'indépendance des Etats du Sud

(Bavière, Wurtemberg, Bade, Hesse) mais conclut avec eux des traités de défense mutuelle

afin d'y étendre la sphère d'influence de la Prusse.

|

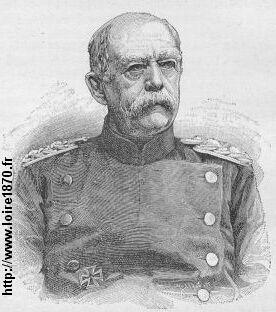

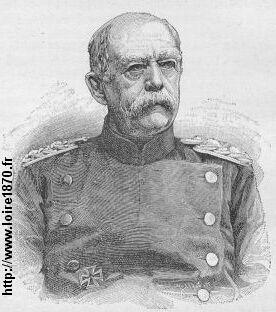

Otto Von Bismarck

|

Mais Bismarck,

ministre des affaires étrangères de Prusse, n'entend pas céder de compensation

territoriale à Napoléon III.

Il est hostile à la France, ennemi héréditaire, qu'il accuse de vouloir faire

obstacle à une unification en voulant s'approprier des pays d'origine

allemande; de plus, une guerre contre la France lui semble bienvenue pour récupérer

l'Alsace et la Lorraine, et pour pousser les Etats du Sud à se rallier

à la Prusse.

Mais un prétexte est nécessaire pour

lui déclarer la guerre, car ceux-ci ne se rallieront

que pour secourir une Prusse "agressée".

|

|

En France, aussi la guerre est souhaitée par beaucoup. Sous la

pression républicaine grandissante, Napoléon a dû

renoncer à son pouvoir absolu pour passer à un régime

parlementaire. L'entourage du souverain aspire à une guerre

dont la victoire certaine,

en rendant au régime impérial son ancienne popularité,

lui permettrait de restaurer une autorité despotique.

L'Espagne qui a contraint sa souveraine

à abdiquer, offre le trône de Madrid au prince Léopold

de Hohenzollern, cousin du roi de Prusse.

Le 6 juillet, le ministre

Français des affaires étrangères déclare

que :

" le gouvernement ne souffrirait pas qu'une puissance étrangère,

en plaçant un de ses princes sur le trône de Charles-Quint,

puisse déranger à notre détriment l'équilibre

actuel des forces en Europe, et mettre en péril les intérêts

et l'honneur de la France. Si cette éventualité se réalisait,

nous saurions remplir notre devoir sans hésitation et sans faiblesse ".

Les Allemands prennent mal ce ton menaçant. Toutefois, le 12,

L. de Hohenzollern abandonne sa candidature.

Le 13, l'empereur, poussé

par son entourage, demande au roi de Prusse de s'engager à ne

jamais permettre au prince de revenir sur cette renonciation.

Les Allemands s'offusquent de cette demande jugée excessive et arrogante.

Le roi répond à l'ambassadeur Français qu'il refuse

de s'engager davantage.

L'ambassadeur demande à être reçu

à nouveau par le roi. Un aide de camp vient lui dire que le roi

ne pouvait faire plus. |

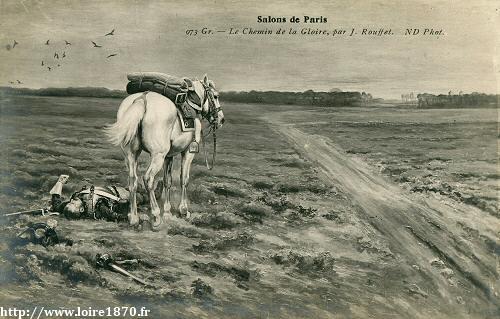

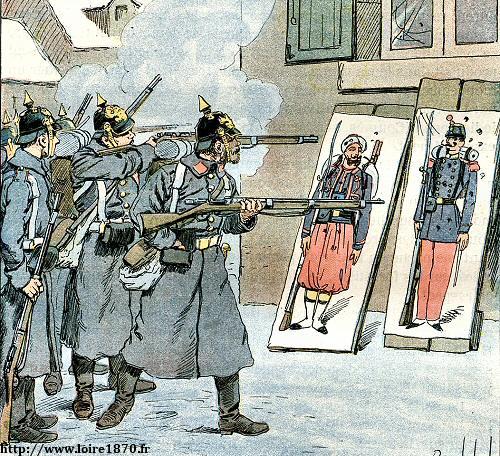

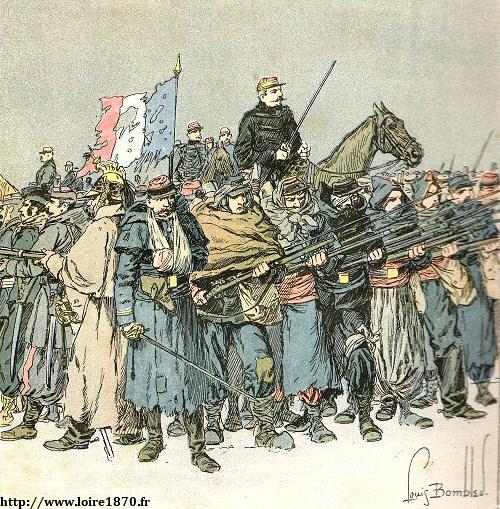

L'ennemi héréditaire (Dessin de Bombled - 1895)

|

|

|

Bismarck déclare alors (dépêche d'Ems) :

" Sa Majesté a refusé de recevoir

de nouveau l'ambassadeur Français ".

Les Français se sentent outragés par ce refus. Les esprits

s'échauffent de part et d'autre, encouragés par Bismarck

d'un côté, par l'entourage de Napoléon III de l'autre,

au point que la guerre se trouve déclarée le 18 juillet,

par la missive suivante de la France à la Prusse :

"Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français,

ne pouvant considérer le projet d'élever un prince prussien

au trône d'Espagne que comme une entreprise dirigée contre

la sécurité territoriale de la France, s'est vue forcée

de demander à Sa Majesté le roi de Prusse l'assurance

qu'une pareille combinaison ne se reproduirait plus à l'avenir

avec son assentiment. Sa Majesté le roi de Prusse ayant refusé

cette assurance et, ayant, au contraire, déclaré à

l'envoyé de Sa Majesté l'Empereur des Français,

qu'il voulait se réserver, pour cette éventualité

comme pour toute autre, de consulter les circonstances, le gouvernement

impérial a dû voir dans cette déclaration du roi

une arrière-pensée menaçante pour la France et

pour l'équilibre européen.

Cette déclaration a reçu un caractère encore plus

sérieux par la communication faite aux cabinets étrangers

du refus de recevoir l'envoyé de l'Empereur et d'entrer avec

lui dans de nouvelles explications. En conséquence, le gouvernement

Français a cru de son devoir de songer sans délai à

la défense de sa dignité blessée, de ses intérêts

menacés, et résolu, dans ce but à prendre toutes

les mesures qui lui sont ordonnées par situation qui lui est

faite, il se considère dès à présent, comme

en état de guerre avec la Prusse."

|

Rappels des événements principaux de la guerre

Rappels des événements principaux de la guerre

|

(Les différentes tendances politiques dans

le pays sont :

les bonapartistes, les monarchistes (les légitimistes

qui sont partisans de la branche aînée, et les orléanistes

qui soutiennent la branche d'Orléans), les républicains

modérés, et les républicains extrémistes (révolutionnaires).)

La guerre est déclarée à la Prusse le 18 juillet.

Le 28 juillet, après avoir confié la régence à

l'impératrice, Napoléon III arrive à Metz.

Il

n'a déclaré la guerre que sous la pression de la cour.

Lui seul ne partage pas l'enthousiasme général en raison

de son état de santé; atteint de coliques néphrétiques,

il peine à se tenir à cheval, et à assurer correctement

son rôle de chef des armées.

Une seule armée est créée, dite

du Rhin. Après plusieurs défaites successives, une

partie de celle-ci (appelée armée de Châlons) est battue à Sedan.

|

|

L'Impératrice Eugénie (Dessin de J. L. , 1913)

|

A Paris, la consternation d'une défaite jusque là

inimaginable et le désarroi évident d'une armée

qu'on disait si bien préparée mettent fin à

la confiance dans le gouvernement impérial.

Sous la pression populaire, l'impératrice charge le Comte

de Palikao

(monarchiste) de former un nouveau ministère. |

|

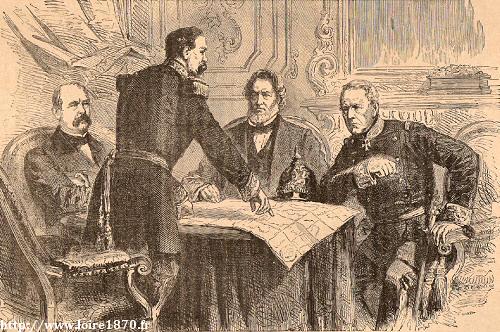

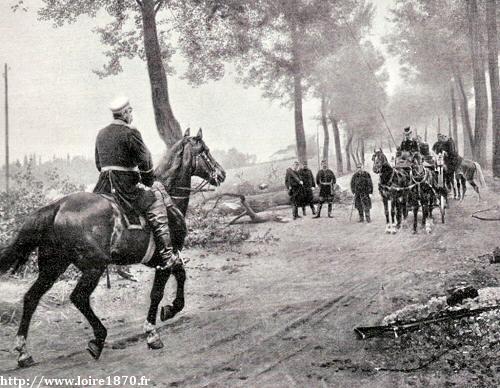

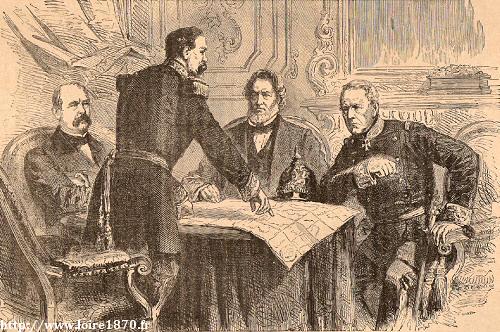

Rencontre de Bismarck et Napoléon III (Tableau de A. von Werner)

|

Napoléon veut rentrer à Paris, et y ramener l'armée

pour se préparer au siège. Ce qui est militairement

sage, mais l'impératrice ne le souhaite pas.

Elle craint que son retour après la défaite ne provoque un

soulèvement qui fasse perdre le trône à son fils.

Napoléon III va alors trouver Bismarck, pour négocier

la capitulation de Sedan, et est fait prisonnier.

Les soldats de l'armée

de Châlons doivent être désarmés et conduits

en Allemagne.

En attendant leur départ, ils sont entassés

dans une presqu'île de la Meuse, sans vivres ni protection contre

les intempéries;

ils en sont réduits, pour ne pas

mourir de faim, à manger les chevaux, eux-même faméliques.

(voir "La débâcle" d'Emile Zola).

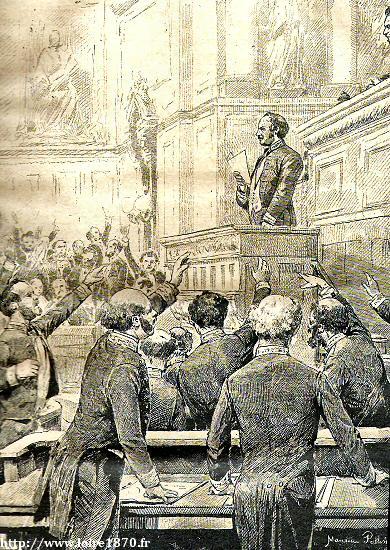

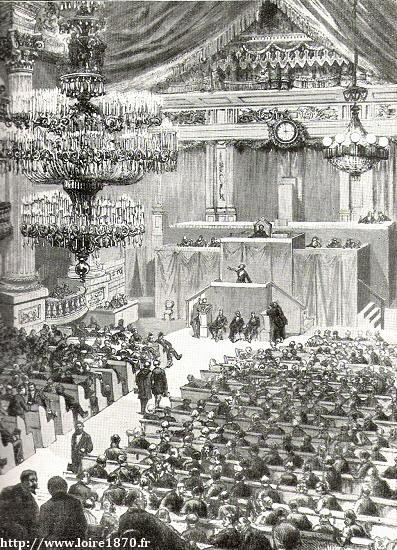

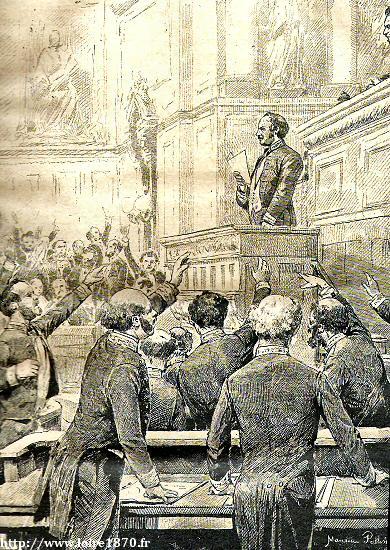

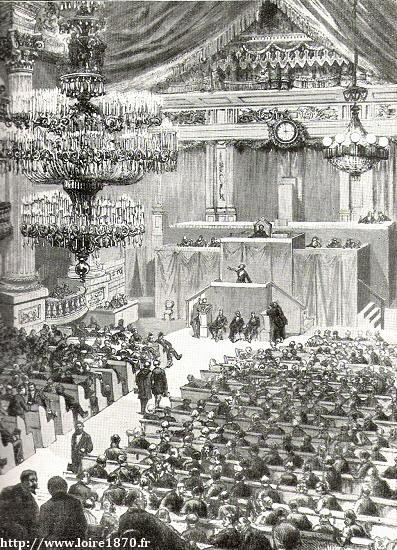

A Paris, le 4 septembre, suite à la capitulation de Sedan,

l'Assemblée, sous la pression des révolutionnaires de la rue,

proclame la fin de l'empire et l'avènement de la 3ème république.

|

|

L'impératrice s'enfuit en Angleterre.

Un gouvernement

provisoire républicain est formé, qui se veut, non le gouvernement

d'un parti, mais le "gouvernement de la défense nationale".

Le général Trochu (républicain modéré), devenu populaire pour

avoir signalé les insuffisances de l'armée, en a la présidence;

Gambetta (républicain modéré) devient ministre de l'intérieur. |

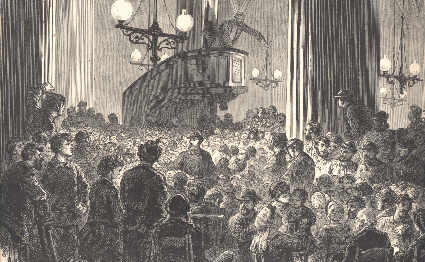

Proclamation de la République devant l'Hôtel de Ville de Paris

(Le Monde Illustré de 1870, dessin de A. Daudenarde)

|

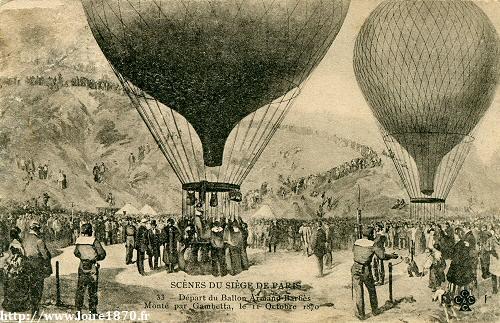

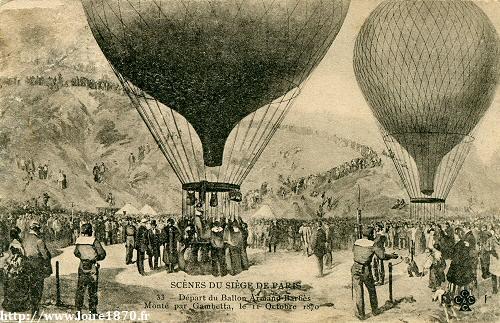

Départ du ballon Armand Barbès, monté par Gambetta, le 7 octobre 1870 |

L'ennemi se prépare à assiéger Paris.

Le gouvernement ne pourra plus communiquer avec le reste de la France.

Il est sage de le transférer en province,

mais le gouvernement considère la République comme intimement

liée à la ville de Paris, et décide

de partager avec les parisiens la menace ennemie.

Toutefois, il est décidé d'envoyer à Tours une

délégation

subordonnée.

Le 18 septembre, les Allemands assiègent Paris.

Comme

la délégation conteste les instructions du gouvernement,

Gambetta est envoyé en ballon à Tours le 7 octobre.

Il doit représenter l'autorité supérieure du

gouvernement face à la délégation.

La communication

entre les deux ne pouvant plus se faire qu'à l'aide de pigeons

et de ballons, le gouvernement ne gouverne plus que

Paris. |

|

De ce fait, c'est Gambetta (ajoutant la

charge de ministre de la guerre à celle de l'intérieur)

qui gouverne le reste de la France, conseillé par un ingénieur

des mines : Charles de Freycinet.

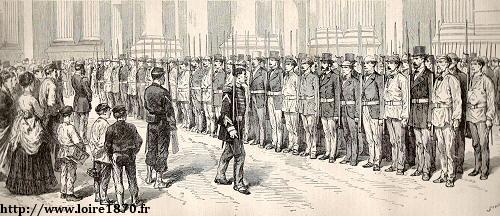

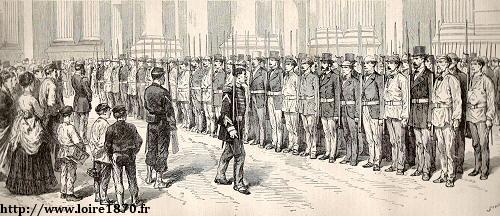

La France n'a plus d'armée régulière.

Les célibataires

et veufs sans enfants jusqu'à 35 ans ont été recrutés dès août.

Fin septembre, Gambetta y ajoute les célibataires et veufs sans

enfants de 35 à 40 ans (la levée en masse).

Il entreprend de les équiper et de les envoyer dans des camps

d'instruction pour former la garde nationale mobilisée.

Il fait appel à tous les hommes de bonne volonté.

C'est ainsi qu'il accueille les combattants d'Italie : Charette

commandant les zouaves pontificaux, et Garibaldi.

Les autorités Françaises

se trouvent dans l'embarras face à l'offre de renforts

de Garibaldi et de sa troupe de "chemises rouges";

le 8 octobre,

il est décidé de ne pas l'incorporer dans l'armée

régulière et de lui attribuer une statut équivalent

aux corps francs.

Il entreprend à Autun une guérilla avec

cette "armée des Vosges".

L'Armée des Vosges capitule à Dijon le 31 octobre.

Le gouvernement désapprouve les efforts de Gambetta pour recréer

une armée et n'y voit que gaspillage et inutilité face à un conflit bien mal

engagé.

De plus, il n'approuve pas le régime "dictatorial" de Gambetta, sur lequel

il n'a plus de pouvoir, et qui "purifie le personnel administratif"

en remplaçant les fonctionnaires importants par des républicains

partisans de Gambetta.

|

|

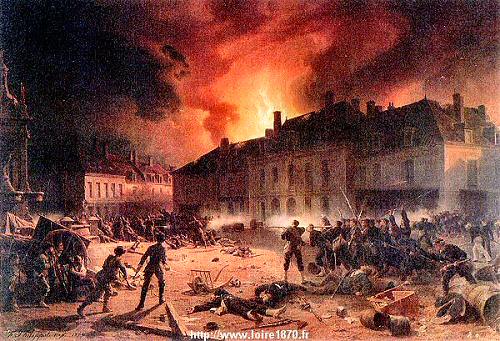

Plusieurs villes sont défendues efficacement

par des francs-tireurs et des gardes nationaux.

Ces faits d'armes revalorisent

les troupes improvisées aux yeux des troupes régulières

qui doutent de leur efficacité, et galvanisent la résistance

de la population.

Les Allemands eux-même s'étonnent

de ces nouvelles forces de résistance après la neutralisation

de l'armée régulière.

Molkte doit reconnaître

"la force d'endurance et l'obstination des Français;

toute l'armée Française est prisonnière en Allemagne,

et il y a plus de belligérants en armes contre nous qu'au début

de la campagne", et il s'en prend à "la puissance

de la phrase sur les Français". |

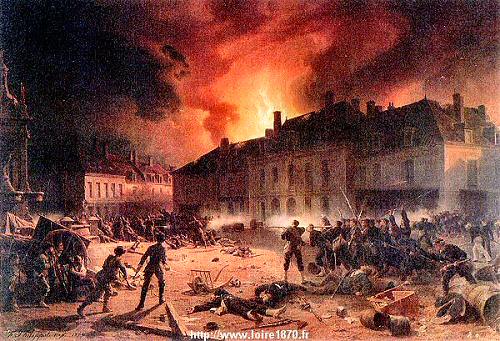

18 octobre : Incendie de Châteaudun |

|

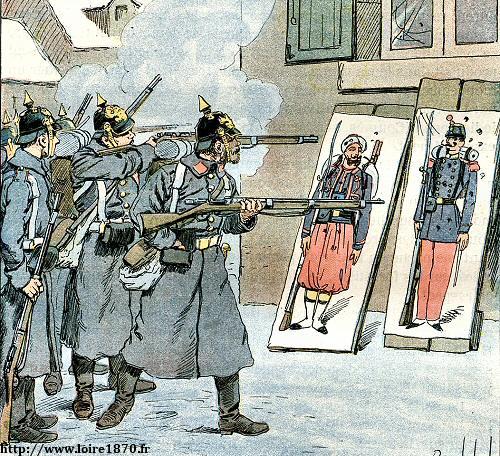

Mais les Allemands ne reconnaissent

qu'aux troupes régulières le droit de faire la guerre,

et pas aux corps francs, ni aux habitants du pays.

Ils proclament : "nous ne faisons pas la guerre aux

habitants paisibles de la France, et le

premier devoir d'un soldat allemand loyal est de protéger la

propriété".

Les particuliers Français

ne devaient pas être molestés, et il faut reconnaître

qu'il ne le furent pas; les soldats Allemands, fortement disciplinés,

commettent peu de violences.

Mais si les habitants défendent

leur ville, les Allemands alors l'incendient, arrêtent les

notables, fusillent des habitants et les francs-tireurs.

Il leur arrive de contraindre les élus locaux à les accompagner

dans les trains pour dissuader les attaques et

les sabotages des voies ferrées.

Ils imposent aux villes

investies de lourdes contributions dont ils en rendent garants

les élus. |

|

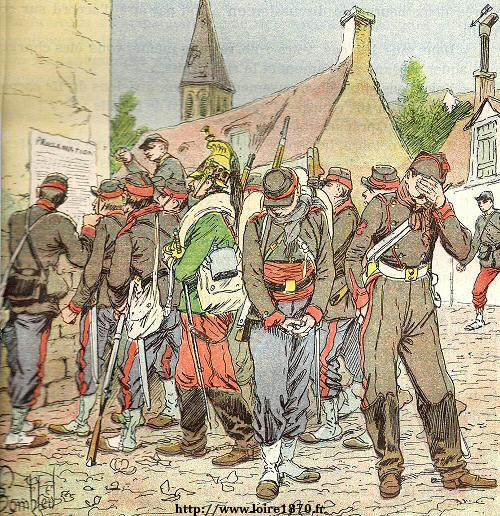

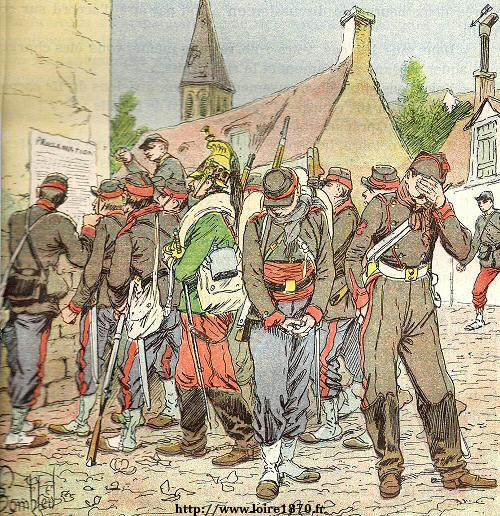

Soldats lisant l'affaire de la capitulation de Metz

(Dessin de Bombled - 1895) |

Le reste de l'armée du Rhin, sous le commandement

de Bazaine, est cerné à Metz.

Le maréchal désapprouve le nouveau régime

républicain, et projette l'utilisation de son armée pour

restaurer l'empire.

Il essaye, contrairement à son devoir de militaire, de négocier avec

l'ennemi la paix pour son armée, et leur offre en échange

sa contribution à la mise en place d'un pouvoir reconnu par tous

les Français.

Les Allemands refusent.

Bazaine capitule le 27 octobre. (Jugé en 1873,

il fut condamné à mort pour ses négociations avec

l'ennemi, mais fut gracié et enfermé dans une forteresse

d'où il s'évada.)

A Paris, le 31 octobre, la nouvelle de la capitulation de Metz,

provoque une insurrection des forces populaires révolutionnaires

et des gardes nationaux mobilisés.

Ils font prisonnier le gouvernement qui est bientôt délivré par l'armée régulière.

|

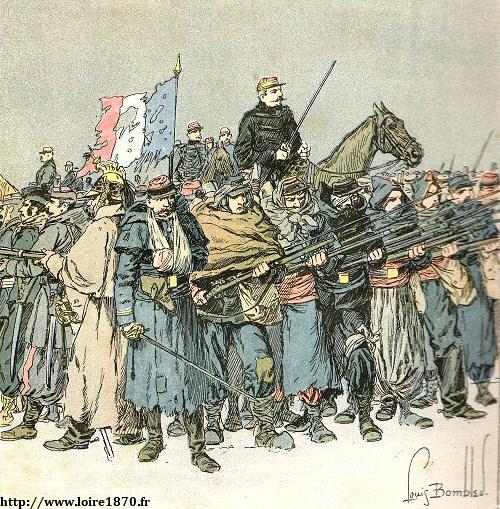

(Dessin de Bombled - 1895) |

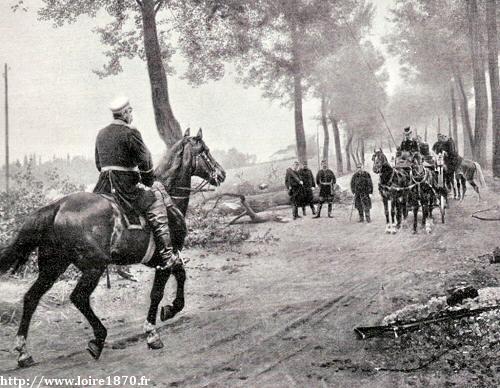

Après la capitulation de Metz et de l'armée

du Rhin, les troupes allemandes peuvent avancer sans obstacles sur le

territoire :

Frédéric-Charles progresse vers la Loire, et Manteufel

se dirige vers le Nord.

Denfert-Rochereau résistant

toujours dans Belfort assiégé, la guerre va se poursuivre

sur 3 théâtres d'opération : sur la Loire, dans

le Nord, et l'Est (Bourgogne et Franche-Comté).

Gambetta pousse ses généraux à une offensive

pour délivrer Paris, mais ceux-ci, souvent âgés,

peu accoutumés par la guerre d'Afrique à des offensives

de telles ampleurs, et doutant de la compétence des troupes irrégulières,

tergiversent.

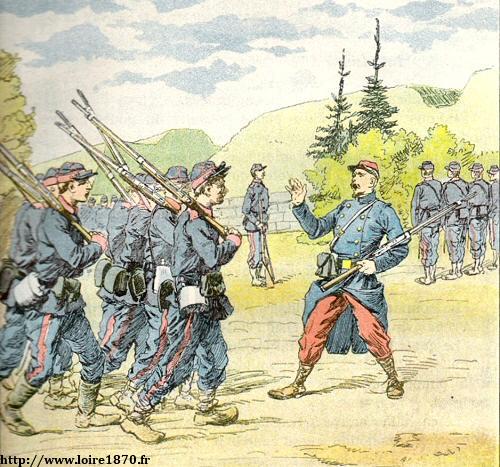

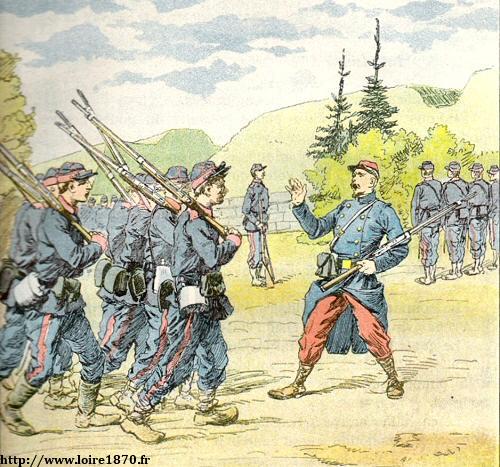

Gambetta crée l'armée de la Loire, et met à

sa tête le général d'Aurelle de Paladines.

Celui-ci y établit la discipline, difficile dans cette armée

non régulière, en appliquant le décret du 2 octobre,

qui accélère les procédures de jugement et qui

permettent de fusiller l'accusé le lendemain matin.

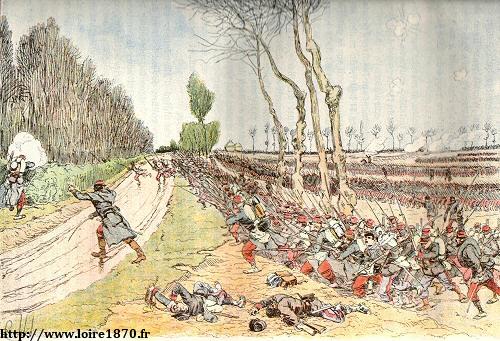

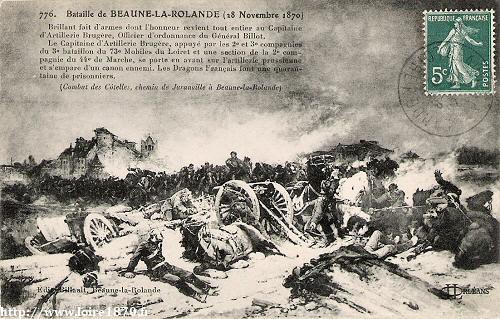

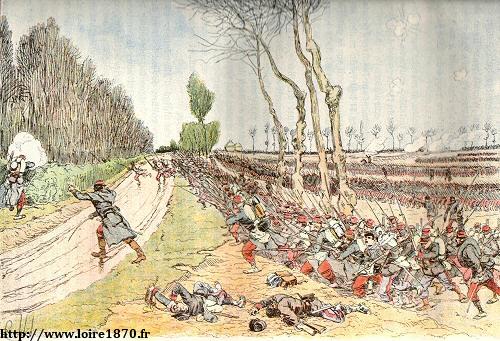

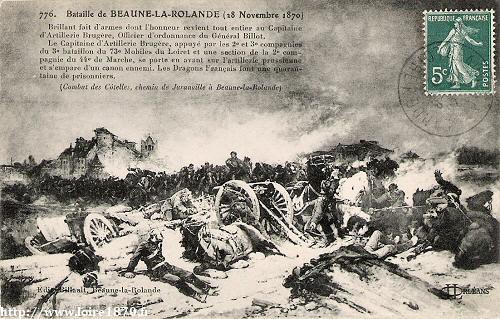

Le 9 novembre, l'armée de la Loire est victorieuse des Bavarois

à Coulmiers et reprend

Orléans abandonné par les Allemands; le 28 novembre,

elle est repoussée à Beaune-la-Rolande. |

Le 1e décembre, le général Ducrot tente une sortie de Paris, mais est

battu à Champigny.

Gambetta décide de diriger l'armée

de la Loire vers Paris pour lui venir en aide.

Le 2 décembre,

les Français, malgré l'intervention glorieuse

du général de Sonis à la tête des vaillants

volontaires de l'Ouest, (mobiles, francs-tireurs bretons et

anciens zouaves pontificaux), sont défaits à Loigny.

Les Allemands réoccupent Orléans sans combattre.

L'armée de la Loire est alors coupée en 2 : la partie

Est, commandée par Bourbaki, marche sur Belfort pour tenter

de délivrer Denfert-Rochereau toujours assiégé;

Chanzy prend la tête de la partie ouest, qu'on appelle la 2ème

armée de la Loire.

Le gouvernement est transféré à Bordeaux. |

28 novembre : Beaune-la-Rolande |

|

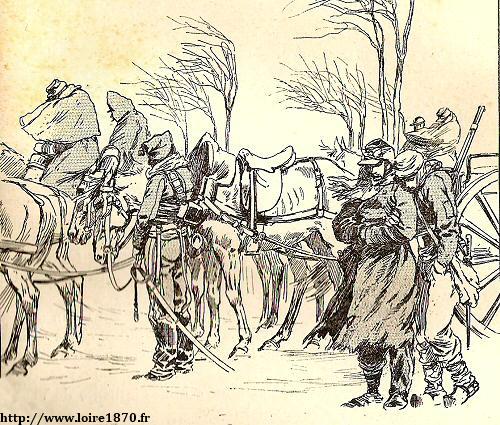

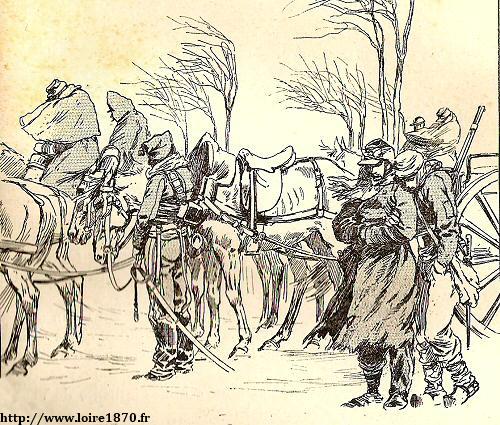

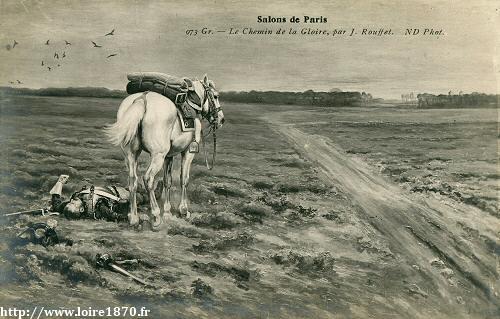

La situation devient très

difficile avec l'arrivée de l'hiver; les soldats ayant

des vêtements et des chaussures de mauvaise qualité

les protégeant mal des intempéries.

De plus, les généraux (sauf Chanzy) refusent de

les cantonner la nuit chez les habitants, de peur d'indiscipline.

Aussi, les hommes doivent bivouaquer sous la pluie ou par -10°C,

souvent sans paille dans la boue ou la neige, et quelque fois

même sans tente ou couverture.

Le moral et la santé des troupes s'en ressentent fortement.

Sur le front de la Loire, Chanzy est battu par Frédéric-Charles

à Beaugency (appelée aussi bataille de Villorceau),

et se replie sur le Mans le 19 décembre. |

(Dessin de Bombled - 1895)

|

(Dessin de Bombled - 1895) |

Le 12 janvier, la 2eme armée de la Loire est battue au

Mans et se replie sur Laval, où les Allemands épuisés

ne la poursuivent pas; ils se contentent d'envoyer

quelques détachements en reconnaissance vers Laval.

Sur le front

Est, l'armée de l'Est combat à Nuits le 19 décembre,

puis à Villersexel le 9 janvier, où elle est victorieuse

face à l'armée de Werder.

Du 15 au 17 janvier, les Français sont battus à Héricourt soit à seulement

15 km de Belfort.

Les Français épuisés essaient

de se replier sur Besançon, mais l'armée allemande leur

coupe la retraite, l'acculant à la frontière Suisse.

Sur le front Nord, l'armée du Nord est battue à

Amiens le 27 novembre, et les Allemands occupèrent Rouen.

Elle reprend Amiens le 9 décembre, attaque les

Allemands sur leur flanc nord et les fait reculer à Pont-Noyelles

le 23 décembre; puis elle reperd Amiens, mais fait reculer

les Allemands sur Bapaume le 4 janvier.

Elle marche sur Paris,

mais le 19 janvier, elle est vaincue à Saint-Quentin

et fait une retraite vers le Nord. |

|

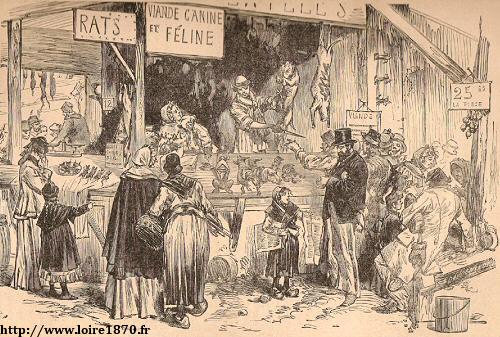

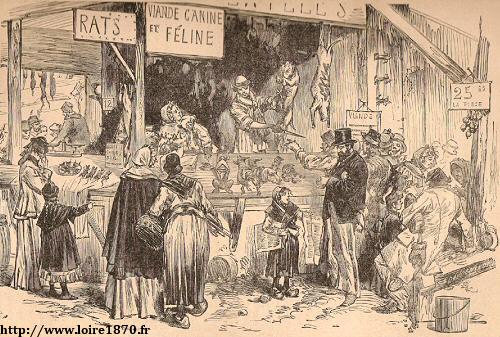

Boucherie canine et féline à Paris

(Dessin de Bouard 1910 ?)

|

A paris, on ne se chauffe plus, et

les vivres sont rationnés et de mauvaise qualité.

La ration quotidienne par tête est tombée

à 300g de pain, à 30g de viande.

Le pain, coupé

de paille hachée, est infect et on mange du chien,

du chat, et du rat.

Fin décembre, on compte 3600 décès

par semaine, surtout parmi les enfants et les vieillards.

|

|

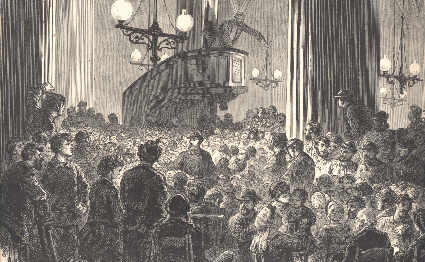

La population affamée

accuse le gouvernement de partialité dans le partage

des vivres.

La disette et les bombardements exacerbent les passions

du peuple dans son désir de victoire et de liberté.

Les orateurs révolutionnaires, et le comité central

de la garde nationale, accusent le gouvernement de trahison

et lancent leurs solutions hasardeuses, devant un public tout

acquis qui s'enflamme à leurs harangues.

|

Orateur haranguant dans un club installé

dans une église

(L'Illustration de 1871, dessin de Smeetom)

|

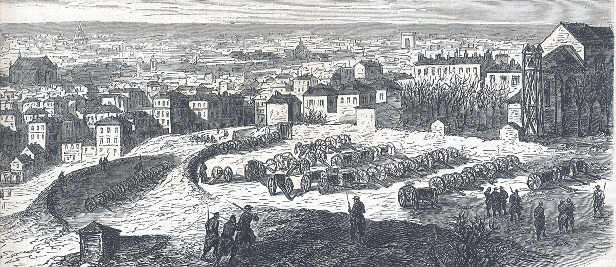

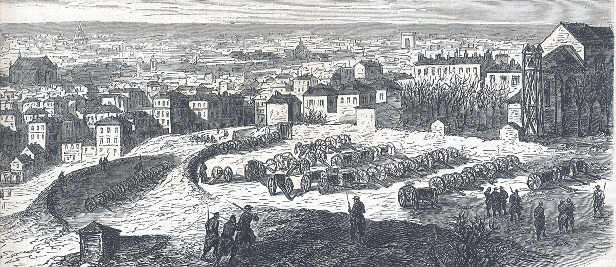

Les parisiens parquent les canons de la garde nationale

(L'Illustration de 1871, dessin

de J. Gaildreau et Smeetom)

|

Le 18 janvier, Ducrot tente à nouveau de sortir de Paris et échoue.

Les bataillons de la garde nationale reviennent exaspérés pensant

qu'on a essayé de les sacrifier afin d'éliminer

leur contestation.

Le 22 janvier, c'est l'émeute : ils attaquent

l'hôtel de ville; les troupes régulières et les

mobiles ripostent et tirent sur la foule.

Les vivres étant épuisées, le gouvernement signe

la capitulation de Paris le 28 janvier, et un armistice.

Celui-ci est signé pour 21 jours, et exclut le front de l'Est jusqu'au

moment où un accord aura été trouvé sur la nouvelle ligne frontalière.

|

Le gouvernement obtint qu'à Paris, une division et la garde

nationale mobilisée restent armées (ce qu'il regrettera

fort par la suite des événements).

Les Allemands veulent faire la paix avec une France représentative.

Aussi, il est prévu de procéder à une réélection

de l'Assemblée Nationale qui décidera de continuer la

guerre ou non.

Le gouvernement ordonne à Gambetta de

mettre en place l'armistice en province, mais il ne lui est pas précisé

l'exception du front Est!

Gambetta s'exécute.

L'armée de l'Est, surprise, est attaquée.

Décimée, elle s'enfuit en Suisse, où elle est désarmée.

|

|

Après l'armistice, 400 000 hommes sont prisonniers

en Allemagne, 100 000 hommes sont internés en Belgique (suite

à Sedan) et en Suisse, et l'armée de Paris est désarmée.

Les Allemands occupent 43 départements avec 570 000 hommes

d'infanterie et 63000 hommes de cavalerie.

Des calculs officiels montrent

que les Français ont encore 220 000 fantassins, 20 000 cavaliers, 34 000

artilleurs, 1232 canons attelés.

Et 350 000 hommes dans les divisions territoriales, 100 000 recrues

de la classe 1870, 443 canons montés, et 98 batteries fournies

par les départements.

Mais les commissaires, sans attendre le résultat de l'enquête,

concluent qu'ayant à peine, outre les mobilisés, 85 000 soldats ou marins

et 135 000 mobiles, la résistance n'est plus possible.

|

|

|

Les élections législatives ont lieu le 8 février

au scrutin universel (moins les femmes) afin d'élire une nouvelle

Assemblée Nationale.

Sont élus plus de 400 monarchistes, environ 200 républicains,

30 bonapartistes.

Ils désignent

Thiers (monarchiste, avant de devenir républicain modéré)

chef du pouvoir exécutif pour négocier le traité

de paix avec les prussiens.

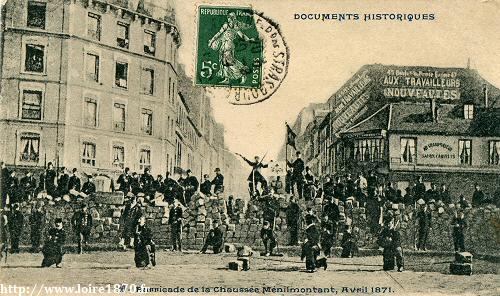

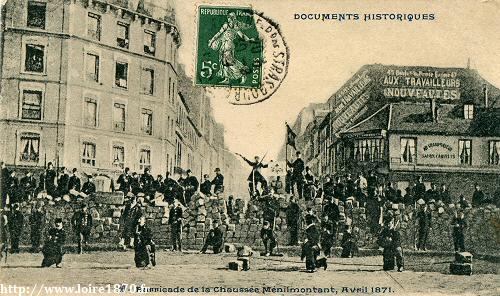

La population parisienne est hostile à l'arrivée des Allemands

dans la capitale prévue pour le 1er mars.

Des barricades sont

constituées autour des quartiers dont les Allemands doivent prendre

possession.

Les parisiens font évacuer la population de ces quartiers et retirent

les canons de la garde nationale qu'ils ne veulent pas rendre à

l'ennemi.

Ainsi, les Allemands défilent

place de la Concorde, dans un Paris silencieux et désert; ils

se replient le lendemain.

Maladroitement, Thiers décide de supprimer les journaux révolutionnaires,

de poursuivre les activistes du 31 octobre, d'abolir la suspension de

paiement des loyers et crédits en cours, de supprimer la solde

de la garde nationale, et de reprendre ses canons.

|

|

|

Il fait afficher la proclamation suivante :

"Des hommes malintentionnés affichent la prétention de vous défendre

contre les prussiens, qui n'ont fait que paraître dans vos murs.

Ils braquent des canons, qui s'ils faisaient feu, ne foudroieraient que vos maisons, vos enfants

et vous-mêmes; et compromettent la République, au lieu

de la défendre, car, s'il s'établissait dans l'opinion

de la France que la République est la compagne nécessaire

du désordre, la République serait perdue !

Tant que dure

cet état de choses, le commerce est arrêté, les

commandes qui viendraient de toutes part sont suspendues, vos bras sont

oisifs, le retour au travail et à l'aisance sont empêchés."

Le 18 mars, il tente de reprendre de force ces canons avec la division

en armes autorisée par les prussiens, et

de reprendre le contrôle militaire de Paris.

|

|

Mais la population et la garde nationale se soulèvent

spontanément (sans l'influence des chefs révolutionnaires),

et occupent les principaux monuments de Paris.

Le gouvernement,

et les troupes régulières qui ne se rallient pas aux insurgés,

se réfugient à Versailles. C'est la commune ...

Le traité de paix est signé le 10 mai 1871 à Francfort.

La France doit verser 5 milliards, céder l'Alsace

et une partie de la Lorraine; les départements servant de gage

à la dette Française sont libérés au fur

et à mesure des versements.

Les derniers versements seront versés

en septembre 1873, et les derniers Allemands quitteront le territoire

Français.

Cette guerre a coûté aux Allemands : 47 000 morts soit

14% des effectifs, dont la moitié sont morts de maladie. Et 128

000 blessés, 100 000 malades.

Elle a coûté aux Français : 139 000 morts au

combat ou de maladie, 143 000 blessés, 320 000 malades; ces chiffres

plus lourds que les Allemands, comprennent aussi les civils touchés

par les bombardements et la famine. |

Rappels des causes de la guerre

Rappels des causes de la guerre

Rappels des événements principaux de la guerre

Rappels des événements principaux de la guerre